| 干支 | |

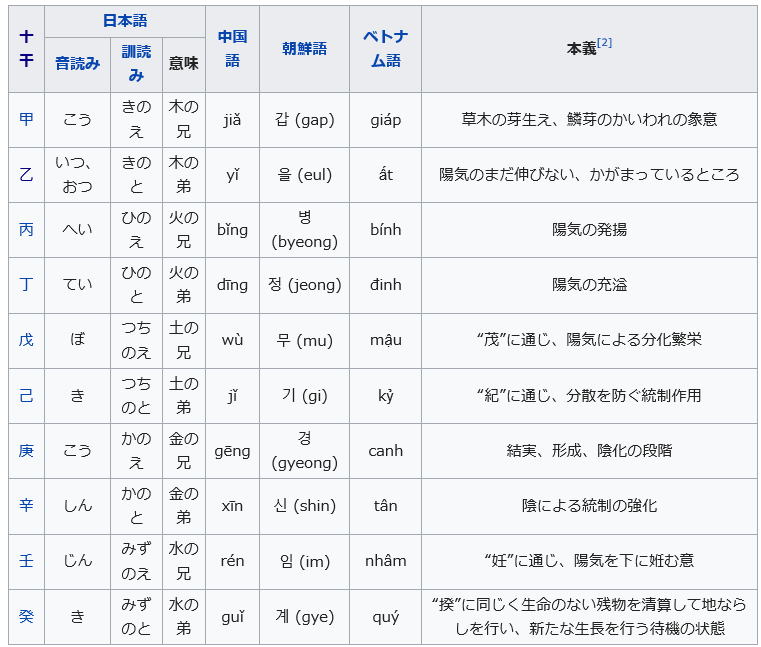

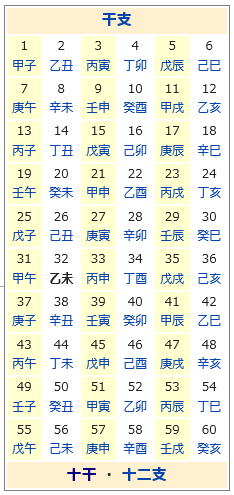

| 大峰山の山伏が参集しての大護摩供では、道場奉行が、大祭の紹介の際に、その年の干支を案内します。 十干と十二支を組み合わせた60を周期とする数詞。 暦を始めとして、時間、方位などに用いられる。 六十干支(ろくじっかんし)、十干十二支(じっかんじゅうにし)、天干地支(てんかんちし)ともいう。  |

|

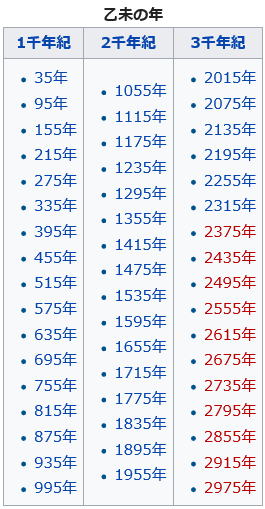

例えば、乙羊(きのとひつじ)は、 干支の組み合わせの32番目で、前は甲午、次は丙申である。陰陽五行では、十干の乙は陰の木、十二支の未は陰の土で、相剋(木剋土)である。 |

|

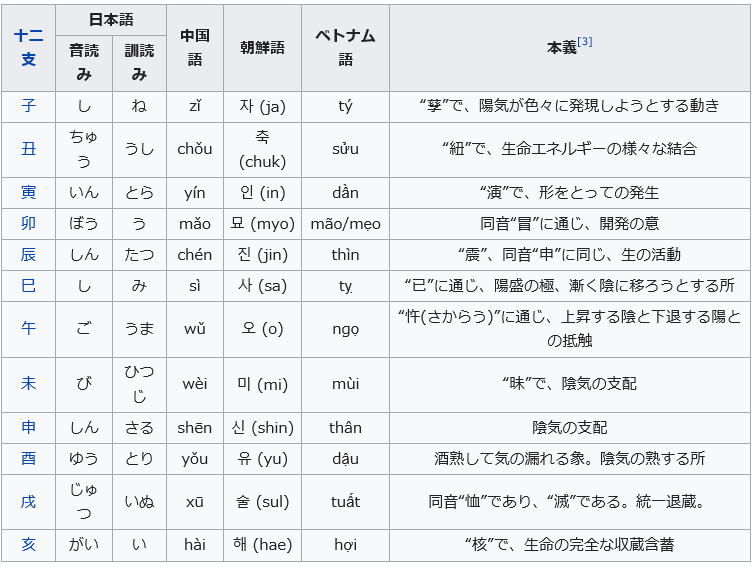

| 十二支 十二支(じゅうにし)は、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の総称である(それぞれ音訓2通りの読み方がある。十干を天干というのに対して、十二支を地支(ちし)ともいう。  煩悩 六道輪廻 九品往生 波羅蜜 四苦八苦 四念処 空・無 入滅 37道品 両界 金剛界 悟 意馬心猿 十二因縁 サンスクリット 節分 干支 二十四節気 梵字 三学 自灯明・法灯明 猊下 四諦 敬讃 胎蔵界・金剛界 悟 意馬心猿 十二因縁 節分 六道修行 解脱 庚申 初午 戒・定・慧・解脱 十善戒 阿闍梨 煩悩 六道輪廻 九品往生 波羅蜜 四苦八苦 四念処 空・無 入滅 37道品 両界 金剛界 悟 意馬心猿 十二因縁 サンスクリット 節分 干支 二十四節気 梵字 三学 自灯明・法灯明 猊下 四諦 敬讃 胎蔵界・金剛界 悟 意馬心猿 十二因縁 節分 六道修行 解脱 庚申 初午 戒・定・慧・解脱 十善戒 阿闍梨 |

|